- PLAN DU SITE

- LITTERATURE MEDIEVALE

- Fabliaux et Contes du Moyen-âge - Louis Tarsot

Fabliaux et Contes du Moyen-âge - Louis Tarsot

Traduction : Louis Tarsot; Illustration : Albert Robida ; Fabliaux et Contes du Moyen Âge, Heath, 1913 (PP. V-VIII).

Introduction

Vous êtes-vous parfois demandé, mes enfants, comment vivaient nos aïeux ? Je parle de l’ancien temps, des arrière-grands-parents de nos arrière-grands-parents. Les voyez-vous confinés dans leurs villes ou leurs villages, que joignaient — je devrais dire : que séparaient — des routes à peine tracées, ou l’on enfonçait dans la poussière en été, dans la boue en hiver, que des bandes de malandrins infestaient. Croyez bien qu’ils n’étaient pas tentés de voyager, sauf dans des cas extraordinaires. Il y avait des Parisiens qui n’étaient jamais allés à Saint-Cloud. Songez que j’ai connu, vers 1868, des indigènes de Marly qui n’avaient jamais vu Paris. Tous ces gens-là vivaient, cependant, et n’étaient pas aussi malheureux que certains le prétendent. Certes, ils ne connaissaient ni journaux, ni revues. Ils ne recevaient pas, à leur lever, l’ instantané des événements de la veille. Ils s’en passaient, voilà tout. Il n’y a pas si longtemps que nous nous en passions — et nous ne nous en portions pas plus mal. J’ajoute, concession dernière aux détracteurs du passé, qu’ils n’avaient pas, nos chers aïeux, beaucoup de livres à leur disposition et que même un grand nombre d’entre eux avaient oublié d’apprendre à lire…

Voilà des gens, allez-vous me dire, qui vivaient bien tristement. Ne pas voyager ! Ne pas recevoir de journaux ! Ne pas lire ! Alors, à quoi pensaient-ils ? De quoi causaient-ils ? Mais n’avez-vous donc jamais entendu parler des veillées ? Quand arrivait le soir, quand on ne pouvait plus s’occuper de la boutique, du jardin ou des champs et qu’on avait mangé la soupe, ce mets national de la vieille France, vieux et jeunes, garçons et filles, maîtres et valets, se réunissaient pour la veillée ; chacun offrait l’hospitalité à son tour et fournissait le feu et la chandelle fumeuse. On se serrait autour de l’âtre, les femmes filaient, les hommes se reposaient, tous écoutaient et racontaient tour à tour les histoires, contes, légendes, fables, récits de voleurs et de revenants, aventures de chevalerie qu’ils avaient entendu raconter à leurs aïeux et dont ils n’étaient jamais rassasiés. Chacun y ajoutait un détail, une variante. On riait, on frissonnait aux mêmes endroits. Et le temps passait sans ennui, et l’on se séparait avec le désir de se réunir le lendemain.

Dans les châteaux, dans ces vieux châteaux ceints de tours et couronnés de créneaux que vous aimez tant, on veillait comme dans les chaumières et dans les arrière-boutiques. La veillée se passait dans la grande salle aux voûtes de pierre, autour de la vaste cheminée sculptée ou flambaient des troncs de chêne entiers. Châtelains, pages, gens d’armes écoutaient les récits que leur faisaient les fins conteurs de l’assemblée, et parfois, chance inespérée, un jongleur de passage que l’on hébergeait au château pour quelques jours et qui payait son écot en histoires de haut goût et de beau langage…

S’il fallait, mes enfants, faire le recueil de ces histoires que l’on a répétées tant de fois de l’Océan jusqu’au Jura et des Flandres jusqu’au pays basque, s’il fallait simplement en faire 1’inventaire, la patience d’un bénédictin ne suffirait pas à cette tâche. Et puis ce recueil ne serait pas pour vous. Nos bons aïeux étaient gens sans malice ; un mot gras, un récit un peu leste n’étaient pas pour les effrayer. Ils en riaient ingénument et sans arrière-pensée. La civilisation nous a rendus plus scrupuleux. Aussi de tant de bons contes que nous a légués le passé, un petit nombre seulement est resté dans le répertoire courant. Et par exemple ceux qu’ont recueillis Perrault, Mme d’Aulnoy, Mme de Beaumont, quelques fragments aussi du Roman de Renart. D’autres auraient mérité de rester populaires qui ne sont plus connus que des érudits ou des liseurs de profession. Tels l’histoire de Griselidis et celle d’Aucassin et Nicolette que vous trouverez tout à l’heure. C’est parmi ces récits injustement oubliés que je me suis efforcé de faire un choix. Vous y trouverez des légendes, des fabliaux, des aventures de chevalerie qui sont de vrais contes de fée. Quelques-uns vous rappelleront — de loin — ce merveilleux Huon de Bordeaux qu’un grand érudit, Gaston Paris, a fait revivre avec un art si exquis. Vous rencontrerez des bourgeois avisés, des paysans matois, des commères au verbe sonore. À côté d’eux, pèle-mêle, des chevaliers sans peur et sans reproche, des damoiselles, fleurs de vertu et de beauté, des rois débonnaires, des jongleurs, que sais-je encore ? J’espère que vous prendrez plaisir à faire connaissance avec ces personnages qui vont ressusciter pour vous, et que vous leur devrez d’agréables moments.

Ne cherchez, dans ces récits, du moins dans la plupart, ni morale, ni leçon profonde. Ce sont de simples amusettes, sans autre prétention. Seule l’histoire de Griselidis, si doucement attendrissante, s’élève au-dessus du commun niveau. Et encore ne voudrais-je pas vous conseiller, mesdemoiselles, d’être un jour des épouses aussi soumises que cette vertueuse héroïne. Il y a des bornes à tout. À vouloir trop prouver, on ne prouve rien. Et, à mon avis, les longues épreuves de la pauvre Griselidis nous portent moins à admirer sa patience qu’à détester L’inlassable cruauté de son persécuteur.

Et maintenant lisez mes histoires. Si elles vous plaisent, nous irons en chercher d’autres dans le riche répertoire du passé.

L. Tarsot

Les trois Aveugles de Compiègne

Trois aveugles étaient partis de Compiègne pour quêter dans le voisinage. Ils suivaient le chemin de Senlis, et marchaient à grands pas, chacun une tasse et un bâton a la main. Un jeune clerc fort bien monté, qui se rendait à Compiègne suivi d’un écuyer a cheval, et qui venait de Paris où il avait achevé ses études, fut frappé de loin de leur pas ferme et allongé. " Voilà des drôles, se dit-il à lui-même, qui ont une marche bien assurée pour des gens qui ne voient goutte. Je veux savoir s’ils sont vraiment aveugles et les attraper."

Des qu’il fut arrivé près des trois compères, ces pauvres gens, au bruit des chevaux, se rangèrent de côté pour lui demander l’aumône ; il les appela, et faisant semblant de leur donner quelque chose : " Tenez, dit-il, voici un écu, vous aurez soin de le partager : il est pour vous trois. Oui, mon noble seigneur, répondirent les aveugles, et que Dieu, en récompense, vous donne son saint paradis." Quoique aucun d’eux n’eût l’écu, chacun cependant crut de bonne foi que c’était son camarade qui l’avait reçu. Aussi, après beaucoup de remerciements et de souhaits pour le cavalier, ils se remirent en route, bien joyeux, ralentissant néanmoins beaucoup leur pas.

Le clerc, de son côté, feignit aussi de continuer la sienne. Mais, à quelque distance, il mit pied à terre, donna son cheval à son écuyer, en lui ordonnant d’aller l’attendre à la porte de Compiègne ; puis il se rapprocha sans bruit des aveugles et les suivit pour voir ce qu’il adviendrait de cette aventure. Quand ils n’entendirent plus le bruit des chevaux, le chef de la petite troupe s’arrêta : « Camarades, dit-il, nous avons fait là une bonne journée ; je suis d’avis de nous y tenir et de retourner a Compiègne manger l’écu de ce brave chrétien. Il y a longtemps que nous ne nous sommes divertis : voici aujourd’hui de quoi faire bombance ; donnons-nous du plaisir. » La proposition fut reçue avec de grands éloges, et nos trois mendiants aussitôt, toujours suivis du clerc, retournèrent sur leurs pas.

Arrivés dans la ville, ils entendirent crier : Excellent vin, vin de Soissons, vin d’Auxerre, poisson, bonne chère et à tout prix ; entrez, messieurs. Ils ne voulurent pas aller plus loin ; ils entrèrent, et après avoir prévenu qu’on n’appréciât pas leurs facultés sur leurs habits, du ton de l’homme qui porte dans sa bourse le droit de commander, ils crièrent qu’on les servit bien et promptement. Nicole, c’était le nom de l’hôtelier, accoutumé à voir des gens de cette espèce faire quelquefois dans une partie de plaisir plus de dépense que d’autres en apparence bien plus aisés, les reçut avec respect. Il les conduisit dans sa belle salle, les pria de s’asseoir et d’ordonner, assurant qu’il était en état de leur procurer tout ce qu’il y avait de meilleur dans Compiègne et de le leur apprêter de manière qu’ils seraient contents. Ils demandèrent qu’on leur fit faire grande chère, et aussitôt, maître, valet, servante, tout le monde dans la maison se mit a l’œuvre. Un voisin même fut prié de venir aider. Enfin, à force de mains et de secours, on parvint à leur servir un diner composé de cinq plats ; et voila nos trois mendiants à table, riant, chantant, buvant à la santé l’un de l’autre, et faisant de grosses plaisanteries sur le cavalier qui leur procurait tout cela.

Celui-ci les avait suivis jusqu’à l’auberge avec son écuyer, et il était là qui écoutait leurs joyeux propos. Il voulut même, afin de ne rien perdre de cette scène divertissante, dîner et souper modestement avec l’hôte. Les aveugles, pendant ce temps, occupaient la salle d’honneur, où ils se faisaient servir comme des chevaliers. La fête aussi fut poussée jusque bien avant dans la nuit, et, pour terminer dignement une si belle journée, ils demandèrent chacun un lit et se couchèrent.

Le lendemain matin, l’hôte, qui voulait se débarrasser d’eux, les envoya réveiller par son valet. Quand ils furent descendus, il fit le compte de leur dépense et demanda dix sous : c’était là le moment que le malicieux clerc attendait. Afin d’en jouir à son aise, il vint se placer dans un coin, sans néanmoins vouloir se montrer, de peur de gêner par sa présence. « Sire, dirent à l’hôte les aveugles, nous avons un écu, rendez-nous notre reste. » Celui-ci tend la main pour le recevoir ; et comme personne ne le lui donne, il demande qui l’a des trois. Aucun d’eux ne répond d’abord, il les interroge et chacun d’eux dit : ce n’est pas moi ; alors, il se fâche. " Çà, messieurs les truands, croyez-vous que je suis ici pour vous servir de risée ? Ayez un peu la bonté de finir, s’il vous plaît, et de me payer tout à l’heure mes dix sous, ou sinon je vous étrille." Ils recommencent donc à se demander l’un à l’autre l’écu ; ils se traitent mutuellement de fripons, finissent par se quereller et font un tel vacarme, que 1’hôte furieux, leur distribuant à chacun quelques paires de soufflets, crie à son valet de descendre avec deux bâtons.

Le clerc, pendant ce débat, riait dans son coin à se pâmer. Cependant, quand il vit que l’affaire devenait sérieuse, et qu’on parlait de bâton, il se montra, et d’un air étonné vint demander ce qui causait un pareil tapage. « Sire, ce sont ces trois marauds qui sont venus hier ici pour manger mon bien ; et aujourd’hui que je leur demande ce qui m’est dû, ils ont l’insolence de me bafouer. Mais, de par tous les diables, il n’en sera pas ainsi, et avant qu’ils sortent… — Doucement, doucement, sire Nicole, reprit le clerc, ces bonnes gens n’ont peut-être pas de quoi payer, et dans ce cas vous devriez moins les blâmer que les plaindre. À combien se monte leur dépense ? — À dix sous. — Quoi ! c’est pour une pareille misère que vous faites tant de bruit ! Eh bien ! apaisez-vous, j’en fais mon affaire. Et pour ce qui me regarde, moi, combien vous dois-je ? — Cinq sous, beau sire. — Cela suffit, ce sera quinze sous que je vous paierai, laissez sortir ces malheureux et sachez qu’affliger les pauvres, c’est un grand péché. »

Les aveugles, qui craignaient la bastonnade, se sauvèrent bien vite sans se faire prier ; et Nicole, d’un autre côté, qui s’attendait à perdre ses dix sous, enchanté de trouver quelqu’un pour les lui payer, se répandit en grands éloges sur la générosité du clerc. « L’honnête homme ! disait-il ; le digne prêtre. Oui, sire, une si belle charité ne restera pas sans récompense : vous prospérerez, c’est moi qui vous l’annonce, et à coup sûr, Dieu vous bénira. »

Tout ce que venait de dire l’hypocrite voyageur n’était qu’une nouvelle malice de sa part ; et tout en leurrant l’hôtelier par cette ostentation de générosité, il ne songeait qu’à lui jouer un tour, comme il en avait déjà joué un aux aveugles.

Dans ce moment sonnait une messe à la paroisse. Il demanda qui allait la dire, on lui répondit que c’était le curé. « Puisque c’est votre pasteur, sire Nicole, continua-t-il, vous le connaissez, sans doute ? — Oui, sire. — Et s’il voulait se charger des quinze sous que je vous dois, ne m’en tiendriez-vous pas quitte ? — Assurément, et de trente livres même, si vous me les deviez. — Eh bien ! suivez-moi à l’église, et allons lui parler. » Ils sortirent ensemble ; mais, auparavant, le clerc commanda à son valet de seller les chevaux et de les tenir tout prêts.

Le prêtre, quand ils entrèrent, était déjà revêtu des ornements sacerdotaux, et il allait chanter sa messe : c’était un dimanche. « Ceci va être fort long, dit le voyageur à son hôte ; je n’ai pas le temps d’attendre, il faut que je parte. Laissez-moi aller le prévenir avant qu’il commence. II vous suffit n’est-ce pas que vous ayez sa parole ? » D’après l’aveu de Nicole, il s’approche du curé, et, tirant douze deniers qu’il lui glisse adroitement dans la main : " Sire, dit-il, vous me pardonnerez de venir si près de l’autel pour vous parler ; mais, entre gens du même état tout s’excuse. Je suis un voyageur qui passe par votre ville. J’ai logé cette nuit chez un de vos paroissiens, que très probablement vous connaissez, et que voici là derrière, assez près de nous. C’est un bon homme fort honnête et sans la moindre malice ; mais son cerveau est malheureusement un peu faible ; et il lui a pris hier au soir un accès de folie qui nous a empêchés de dormir. Il se trouve un peu mieux ce matin, grâce au ciel ; cependant, comme il se sent encore un peu de mal à la tête et qu’il est plein de religion, il a voulu qu’on le conduisit à l’église et qu’on vous priât de lui dire un évangile, afin que Notre Seigneur achève de lui rendre la santé. Très volontiers, répondit le curé. »

Alors, se tournant vers son paroissien : « Mon ami, lui dit-il, attendez que j’aie fini ma messe, je vous satisferai ensuite sur ce que vous désirez. » Nicole, qui crut trouver dans cette réponse la promesse qu’il venait chercher, n’en demanda pas davantage, il reconduisit le clerc jusqu’à l’auberge, lui souhaita un bon voyage, et retourna à l’église attendre que son curé le payât.

Celui-ci, sa messe dite, revint avec son étole et son livre vers l’hôtelier : « Mon ami, lui dit-il, mettez-vous à genoux. » L’autre, fort étonné de ce préambule, répondit que pour recevoir quinze sous il n’avait pas besoin de cette cérémonie. « Vraiment, on a eu raison, se dit le pasteur en lui-même, cet homme a un grain de folie. »

Puis, prenant un ton de douceur : « Allons, mon cher ami, reprit-il, ayez confiance en Dieu et recommandez-vous à lui, il aura pitié de votre état ; » et en même temps il lui met son livre sur la tête et commence son évangile.

Nicole en colère jette tout au loin ; il répète qu’on l’attend chez lui, qu’il lui faut quinze sous et qu’il n’a que faire d’orémus.

Le prêtre irrité appelle ses paroissiens et leur dit de saisir cet homme qui est fou. « Non, non, je ne le suis pas, et par saint Corneille (patron d’une abbaye de Compiègne)vous ne me jouerez pas ainsi : vous avez promis de me payer et je ne sortirai d’ici que quand j’aurai mon argent. — Prenez, prenez, criait le prêtre. » On saisit aussitôt le pauvre diable : les uns lui tiennent les mains, les autres les jambes, celui-ci le serre par le milieu du corps, celui-là l’exhorte à la douceur. Il fait des efforts terribles pour leur échapper, il jure comme un possédé, il écume de rage, mais il a beau faire, le curé lui met l’étole autour du cou et lit tranquillement son évangile depuis un bout jusqu’à l’autre, sans lui faire grâce d’un seul mot. Après cela il l’asperge copieusement d’eau bénite, lui donne quelques bénédictions, et permet qu’on le lâche.

Le malheureux vit bien qu’il avait été dupé. Il se retira chez lui honteux et honni, ayant perdu ses quinze sous ; mais en récompense il avait eu un évangile et des bénédictions.

Les trois Larrons

Seigneurs barons, mon fabliau ne vous offrira pas les prouesses brillantes d’un chevalier. Il ne contient que les subtilités de trois filous des environs de Laon, dont les talents associés mirent longtemps à contribution laïques et moines.

Deux d’entre eux etaient frères et se nommaient Haimet et Barat. Leur pere, qui avait fait le même métier qu’eux, venait de finir par être pendu, sort communément destiné à cette sorte de talents. Le troisième s’appelait Travers. Au reste, ils ne tuaient jamais : ils se contentaient seulement de filouter, et leur adresse en ce genre tenait presque du prodige.

Un jour qu’ils se promenaient tous trois dans la forêt de Laon et que la conversation était tombée sur leurs prouesses, Haimet, l’ainé des deux frères, aperçut au haut d’un chêne fort élevé un nid de pie et il vit la mère y entrer. « Frère, dit-il à Barat, si quelqu’un te proposait d’aller enlever les œufs sous cette pie sans la faire envoler, que lui répondrais-tu ? — Je lui répondrais, repartit le cadet, qu’il demande une chose qui n’est pas faisable. — Eh bien ! sache, mon ami, que quand on ne se sent pas en état de l’exécuter, on n’est en filouterie qu’un butor ! Regarde-moi. » Aussitôt mon homme grimpe à l’arbre. Arrivé au nid, il l’ouvre doucement par-dessous, reçoit les œufs à mesure qu’ils coulent par l’ouverture, et les rapporte en faisant remarquer qu’il n’y en a pas un seul de cassé. « Ma foi, il faut l’avouer, tu es un fripon incomparable, s’écrie Barat ; et si tu pouvais maintenant aller remettre les œufs sous la mère comme tu les en as tirés, tu pourrais te dire notre maître à tous. »

Haimet accepte le défi et il remonte. Mais c’était là un piège que lui tendait son frère. Dès que celui-ci l’aperçoit à une certaine hauteur, il dit à Travers : " Tu viens de voir ce que sait faire Haimet, je veux maintenant te montrer un tour de ma façon." À l’instant, il monte à l’arbre après son aîné, il le suit de branche en branche ; et tandis que 1’autre, les yeux fixés sur le nid, tout entier à son projet et attentif au moindre mouvement de l’oiseau pour ne pas l’effaroucher, semblait un serpent qui rampe et qui glisse, l’adroit coquin lui détache sa ceinture, et revient, portant en main ce gage de son triomphe. Haimet cependant avait remis les œufs, et il s’attendait au tribut d’éloges que méritait un pareil succès. « Bon, tu nous trompes, lui dit en plaisantant Barat, je gage que tu les as cachés dans ta ceinture. » L’aîné regarde, il voit que sa ceinture lui manque et il devine sans peine que c’est la un tour de son frère. « Excellent voleur, dit-il, que celui qui en vole un autre. »

Pour Travers, il admirait également les deux héros, et il ne savait auquel des deux donner la palme. Mais aussi tant d’adresse l’humilia. Piqué de ne point se sentir, pour le moment, en état de jouter avec eux, il leur dit : « Mes amis, vous en savez trop pour moi. Vous échapperiez vingt fois de suite que je serais toujours pris. Je vois que je suis trop gauche pour faire quelque chose dans votre métier ; adieu, j’y renonce et je vais reprendre le mien. J’ai de bons bras, je travaillerai, je vivrai avec ma femme et j’espère, moyennant l’aide de Dieu, pouvoir me tirer de peine. » Il retourna en effet dans son village comme il l’avait annoncé. Sa femme l’aimait ; il devint homme de bien, et il travailla si heureusement qu’au bout de quelques mois il eut le moyen d’acheter un cochon. L’animal fut engraissé chez lui. Noël venu, il le fit tuer ; et l’ayant a l’ordinaire suspendu par les pieds centre la muraille, il partit pour aller aux champs ; mais c’eût été bien mieux fait à lui de le vendre. Il se serait épargné par là de grandes inquiétudes, comme je vais vous le raconter.

Les deux frères qui ne l’avaient point vu depuis le jour de leur séparation, vinrent dans ce moment lui faire visite. La femme était seule occupée à filer. Elle répondit que son mari venait de sortir et qu’il ne devait rentrer que le soir. Mais vous pensez bien qu’avec des yeux exercés à examiner tout, le cochon ne put guère leur échapper « Oh ! oh ! se dirent-ils en sortant, ce coquin veut se régaler et il ne nous a pas invités ! Eh bien ! II faut lui enlever son cochon et le manger sans lui. » La-dessus les fripons arrangèrent leur complot, et en attendant que la nuit vint leur permettre de l’exécuter, ils allèrent se cacher dans le voisinage derrière une haie.

Le soir, quand Travers rentra, sa femme lui parla de la visite qu’elle avait reçue. « J’ai eu si peur de me trouver seule avec eux, dit-elle, ils avaient si mauvaise mine, que je n’ai osé leur demander ni leur nom ni pourquoi ils venaient. Mais leurs yeux ont fureté partout, et je ne crois pas qu’il y ait ici un clou qui leur ait échappé. — Ah ! ce sont mes deux drôles, s’écria douloureusement Travers, mon cochon est perdu ; c’est une affaire faite, et je voudrais à présent pour bien des choses l’avoir vendu. Il y a encore un moyen, dit la femme : ôtons-le de sa place et cachons-le quelque part pour la nuit. Demain, quand il fera jour, nous verrons quel parti prendre. » Travers suivit le conseil de sa femme. Il décrocha le cochon, et alla le mettre par terre à l’autre bout de la chambre, sous la huche qui servait à pétrir leur pain : après quoi il se coucha, mais non sans inquiétudes.

La nuit venue, les deux freres arrivent pour accomplir leur projet et tandis que l’aîné fait le guet, Barat commence à percer le mur à l’endroit où il avait vu le cochon suspendu. Mais bientot il s’aperçoit qu’il n’y a plus que la corde. « L’oiseau est déniché, dit-il, nous venons trop tard. » Travers, que la crainte d’être volé tenait en alarme et empêchait de dormir, croyant entendre quelque bruit, réveilla sa femme et courut a la huche tâter si son cochon y était encore. Il l’y trouva, mais comme il craignait aussi pour sa grange et son écurie, il voulut aller partout faire sa ronde, et sortit armé d’une hache. Barat qui l’entendit sortir profita de ce moment pour crocheter la porte ; et s’approchant du lit en contrefaisant la voix de Travers : « Marie, dit-il, le cochon n’est plus à la muraille, qu’en as-tu fait ? — Tu ne te souviens donc pas que nous l’avons mis sous la huche ! répondit la femme. Est-ce que la peur te trouble la cervelle ? Non pas, reprit l’autre, mais je l’avais oublié. Reste là, je vais le ranger. » En disant cela, il va charger le cochon sur ses épaules et l’emporte.

Après avoir fait sa ronde et bien visité ses portes, Travers rentra. « II faut avouer, dit la femme, que j’ai la un mari qui a une pauvre tête ; il oublie depuis tantôt ce qu’il a fait de son cochon. » À ces mots Travers fait un cri. « Je l’avais annoncé qu’on me le volerait, dit-il ; adieu, le voila parti, je ne le verrai plus. » Cependant, comme les voleurs ne pouvaient pas être encore bien loin, il espéra pouvoir les rattraper et courut après eux.

Ils avaient pris, à travers champs, un petit sentier détourné qui conduisait au bois où ils espéraient cacher leur proie plus sûrement. Haimet allait en avant pour assurer la marche et son frère, dont le fardeau ralentissait le pas, suivait à quelque distance. Travers eut bientôt atteint celui-ci. Il le reconnut, et prenant le ton de voix de l’ainé : « Tu dois être las, lui dit-il, donne que je le porte à mon tour. » Barat, qui croit entendre son frère, livre à Travers le cochon, et prend les devants. Mais il n’a pas fait cent pas qu’à son grand étonnement il rencontre Haimet. « Morbleu, dit-il, j’ai été attrapé. Ce coquin de Travers m’a joué un tour ; mais laisse faire, tu vas voir si je sais réparer ma sottise."

En disant cela, il se dépouille, met sa chemise par-dessus ses habits, se fait une espèce de coiffe de femme, et dans cet accoutrement court à toutes jambes par un autre chemin à la maison de Travers, qu’il attend auprès de la porte. Quand il le voit arriver, il s’avance au-devant de lui comme si c’eût été sa femme, et lui demande, en contrefaisant sa voix, s’il a rattrapé le cochon. « Oui, je le tiens, répond le mari. Eh bien ! donne-le-moi, je vais le rentrer, et cours vite à l’étable, car j’y ai entendu du bruit et j’ai peur qu’ils ne l’aient forcée. » Travers lui charge l’animal sur ses épaules, et va faire une nouvelle ronde ; mais quand il rentre, il est fort étonné de trouver au lit sa femme qui pleurait et se mourait de peur. Il s’aperçoit alors qu’on l’a trompé de nouveau. Cependant il ne veut point en avoir le démenti ; et, comme si son honneur eût été intéressé à cette aventure, il jure de n’en sortir, d’une manière on de l’autre, que victorieux.

Il se douta bien que les voleurs, ce voyage-ci, ne prendraient plus le même chemin, mais il soupçonna avec raison que la forêt étant pour eux le lieu le plus sur et le plus proche, ils s’y rendraient comme la première fois. En effet, ils y étaient déjà, et dans la joie et l’empressement qu’ils avaient de goûter le fruit de leur vol, ils venaient d’allumer du feu au pied d’un chêne pour faire quelques grillades. Le bois était vert et brûlait mal, de sorte qu’afin de le faire aller, il leur fallait ramasser de côté et d’autre des branches mortes et des feuilles sèches.

Travers qui, à la lueur du feu, n’avait pas eu de peine à trouver ses larrons, profite de leur éloignement. Il se déshabille tout nu, monte sur le chêne, se suspend d’une main dans l’attitude d’un pendu, puis quand il voit les voleurs revenus et occupés à souffler leur feu, d’une voix de tonnerre il s’écrie : « Malheureux ! vous finirez comme moi. »

Ceux-ci troublés croient voir et entendre leur père : ils ne songent qu’à se sauver. L’autre reprend à la hâte ses habits et son cochon, et revient triomphant conter à sa femme sa nouvelle victoire. Elle le félicite, en l’embrassant, sur un coup si hardi et si adroit. « Ne nous flattons pas trop encore, répondit-il. Les drôles ne sont pas loin, et tant que le cochon subsistera, j’aurai toujours peur. Mais fais chauffer de l’eau, nous le ferons cuire. S’ils reviennent, nous verrons alors comment ils s’y prendront. »

L’un alluma donc le feu, l’autre dépeça l’animal qu’il mit par morceaux dans le chaudron, et, chacun d’eux, pour y veiller, s’assit à un coin de la cheminée.

Mais Travers, que l’inquiétude et le travail de la nuit avaient beaucoup fatigué, ne tarda guère à s’assoupir. « Couche-toi, lui dit sa femme, j’aurai soin de la marmite : tout est bien fermé, il n’y a rien à craindre, et en tout cas, si j’entends du bruit, je t’appellerai. » D’après cette assurance, il se jeta tout habillé sur son lit, où il s’endormit aussitôt. La femme continua pendant quelque temps de veiller au chaudron, mais enfin le sommeil la gagna aussi et elle finit par s’endormir sur sa chaise.

Pendant ce temps, les larrons, remis de leur première frayeur, étaient revenus au chêne. N’y trouvant plus ni le pendu ni le cochon, il ne leur avait pas été difficile de deviner le vrai de l’aventure. Ils se crurent deshonorés si Travers, dans ce conflit de stratagèmes, l’emportait sur eux, et ils revinrent chez lui, fortement déterminés à déployer pour la dernière fois tout ce dont ils étaient capables en fait de ruses.

Avant de rien entreprendre, Barat, pour savoir si l’ennemi était sur ses gardes, regarda par le trou qu’il avait fait à la muraille. Il vit d’un coté, Travers, étendu sur son lit et de l’autre la femme, dont la tête vacillait à droite et à gauche, dormant près du feu, une écumoire à la main, tandis que le cochon cuisait dans la marmite. « Ils ont voulu nous éviter la peine de le faire cuire, dit Barat à son frère ; et après tout, nous avons eu assez de mal pour qu’ils nous l’apprêtent. Sois tranquille, je te promets de t’en faire manger. » Il va couper aussitôt une longue gaule qu’il aiguise par un bout. Il monte sur le toit, et, descendant la gaule par la cheminée, il la pique dans un morceau qu’il enlève.

Le hasard fit que dans ce moment Travers s’éveilla, il vit la manœuvre et comprit qu’avec des ennemis si habiles, la paix pour lui était préférable à la guerre. « Amis, leur cria-t-il, vous avez tort de venir dégrader mon toit ; j’ai eu tort de ne pas vous inviter à goûter du cochon. Ne disputons plus de subtilité, ce serait à ne jamais finir : descendez et venez vous régaler avec nous. »

Il alla ouvrir la porte. On se mit à table, et l’on s’y réconcilia de la meilleure foi du monde.

Le Vilain devenu Médecin

Jadis fut un vilain qui, à force d’avarice et de travail, avait amassé quelque bien. Outre du blé et du vin en abondance, outre de bon argent, il avait encore dans son écurie quatre chevaux et huit bœufs. Malgré cette fortune, il ne songeait point à se marier. Ses amis et ses voisins lui en faisaient souvent des reproches ; il s’excusait en disant que, s’il rencontrait une bonne femme, il la prendrait. Eux se chargèrent de lui choisir la meilleure au moins qu’on pourrait trouver, et en conséquence ils firent quelques recherches.

À quelques lieues de là vivait un vieux chevalier veuf et fort pauvre qui avait une fille très bien élevée et d’une figure charmante. La demoiselle était en âge d’être mariée ; mais, comme le père n’avait rien à lui donner, personne ne songeait à elle. Enfin, les amis du vilain étant venus en son nom en faire la demande, elle lui fut accordée ; et la fillette qui était sage et qui n’osait désobliger son père, se vit, malgré sa répugnance, obligée d’obéir. Le vilain, enchanté de cette alliance, se pressa bien vite de conclure et fit ses noces à la hâte.

Mais elles ne furent pas plus tôt faites, que des réflexions chagrinantes survinrent et qu’il s’aperçut que, dans sa profession, rien ne lui convenait moins qu’une fille de chevalier. « Pendant que je serai au dehors, pensait-il, occupé à ma charrue ou à quelque autre travail, que deviendra ma femme, élevée à ne rien faire, et dont l’état est de rester au logis ? Je tremble d’y penser. Comment donc faire quand il n’y a plus de remède ? Si le matin avant de partir, je la battais, se dit-il à lui-même, elle pleurerait tout le reste du jour, et il est sûr que, pendant qu’elle pleurerait, elle ne songerait point à mal. Le soir, en rentrant j’en serais quitte pour lui demander pardon, et je sais bien comment il faut s’y prendre pour l’obtenir. »

Rempli de cette belle idée, il demande à dîner. Après le repas, il s’approche de la dame, et, de sa rude et lourde main, lui applique sur la joue un tel soufflet, que la marque de ses cinq doigts y reste imprimée. Ce n’est pas tout : comme si elle eût réellement manqué, il redouble de quelques autres coups et sort ensuite pour aller aux champs. La pauvrette se met à pleurer et se désole. "Mon père, pourquoi m’avez-vous sacrifiée à ce vilain ? N’avions-nous donc pas encore du pain à manger ? Et moi, pourquoi ai-je été assez aveugle pour consentir à ce mariage ! Ah ! ma pauvre mère, si je ne vous avais pas perdue, je ne serais pas malheureuse. Que vais-je devenir ? » Elle était si affligée qu’elle ne voulut écouter ni recevoir de consolations de personne, et qu’elle passa tout le jour à pleurer comme l’avait prévu son mari.

Le soir, quand il rentra, son premier soin fut de chercher à l’apaiser. C’était le diable qui l’avait tenté, disait-il. Il jura de ne jamais porter la main sur elle, se jeta à ses pieds et lui demanda pardon d’un air si pénétré, que la dame promit d’oublier tout. Ils soupèrent de la meilleure amitié et firent la paix. Mais le vilain, qui avait vu son stratagème réussir, s’était proposé de l’employer encore. Le lendemain donc, à son lever, cherchant querelle à sa femme, il la frappa de nouveau et la quitta comme la veille. Elle se crut pour le coup condamnée sans espoir à être malheureuse et s’abandonna aux larmes.

Tandis qu’elle se désespérait, entrèrent chez elle deux messagers du roi, montés sur des chevaux blancs. Ils la saluèrent au nom du monarque, et lui demandèrent un morceau à manger ; ils mouraient de faim. Elle leur apprêta aussitôt ce qu’elle avait, et pendant le repas, les pria de lui dire ou ils allaient ainsi. « Nous ne savons trop, répondirent-ils, mais nous cherchons quelque médecin habile, et nous passerons s’il le faut jusqu’en Angleterre. Demoiselle Ade, la fille du roi, est malade. Il y a huit jours qu’en mangeant du poisson, une arête lui est restée dans le gosier. Tout ce qu’on a imaginé depuis ce temps pour l’en délivrer a été sans succès. Elle ne peut ni manger, ni dormir, et souffre des douleurs incroyables. Le roi, qui se désespère, nous a dépêchés pour lui amener quelqu’un capable de guérir sa fille : s’il la perd il en mourra. — N’allez pas plus loin, reprit la dame, j’ai l’homme qu’il vous faut, grand médecin, et plus expert en maladies qu’Hippocrate. — Oh ! ciel ! se pourrait-il ! et ne nous trompez-vous pas ? — Non, je vous dis la pure vérité. Mais le médecin dont je vous parle est un fantasque, qui a particulièrement le travers de ne vouloir point exercer son talent ; et je vous préviens que, si vous ne le battez fortement, vous n’en tirerez aucun parti. — Oh ! s’il ne s’agit que de battre, nous battrons, il est en bonnes mains, dites-nous seulement où il demeure."

La dame alors leur enseigna le champ où labourait son mari, et leur recommanda surtout de ne point oublier le point important dont elle les avait prévenus. Ils la remercièrent, s’armèrent chacun d’un bâton et, piquant vers le vilain, le saluèrent de la part du roi et le prièrent de les suivre. « Pourquoi faire ? dit-il. — Pour guérir sa fille. Nous savons quelle est votre science, et nous venons exprès vous chercher en son nom. » Le manant répondit qu’il savait labourer, et que si le roi avait besoin de ses services en ce genre, il les lui offrait, mais pour la médecine, il protesta sur sa conscience qu’il n’y entendait absolument rien. « Je vois bien, dit l’un des cavaliers à son camarade, que nous ne réussirons point avec des compliments et qu’il veut être battu. » Aussitôt ils mirent tous deux pied à terre et frappèrent sur lui à qui mieux mieux. D’abord il voulut leur représenter l’injustice de leur procédé ; mais comme il n’était pas le plus fort, il lui fallut filer doux, et, en demandant grâce bien humblement, promettre d’obéir en tout ce qu’ils exigeraient. On lui fit donc monter une des juments de sa charrue, et on le conduisit ainsi au roi.

Le monarque était dans la plus grande inquiétude sur l’état de sa fille. Le retour des deux messagers lui rendit l’espérance, et il les fit entrer aussitôt pour savoir quel était le succès de leurs recherches. Ceux-ci, après beaucoup d’éloges de l’homme merveilleux et bizarre qu’ils amenaient, racontèrent leur aventure. « Je n’ai jamais vu de médecin comme celui-là, dit le prince ; mais, au reste, puisqu’il aime le bâton et qu’il faut cela pour guérir ma fille, soit, qu’on le bâtonne. »

Il ordonna dans l’instant qu’on descendit la princesse, et faisant approcher le vilain : « Maître, lui dit-il, voici celle qu’il faut guérir. » Le pauvre diable se jeta à genoux en criant merci et jura par tous les saints du paradis qu’il ne savait pas un mot, pas un seul mot de médecine. Pour toute réponse, le monarque fit un signe, et à l’instant deux grands sergents qui étaient là tout prêts, armés de bâtons, firent pleuvoir sur ses épaules une grêle de coups. « Grâce, grâce, s’écria-t-il, je la guérirai, Sire, je la guérirai. »

La princesse était devant lui, pâle et mourante, et, la bouche ouverte, elle lui montrait du doigt le siège et la cause du mal. Il songeait en lui-même comment il pourrait s’y prendre pour opérer cette cure, car il voyait bien qu’il n’y avait plus à reculer et qu’il fallait en venir à bout ou périr sous le bâton. « Le mal n’est que dans le gosier, se disait-il : si je pouvais réussir à la faire rire, peut-être l’arête sortirait-elle. » Cette idée lui parut avoir quelque vraisemblance : il demanda donc au monarque qu’on allumât un grand feu dans la salle, et qu’on le laissât un instant seul avec la princesse.

Tout le monde retiré, il la fit asseoir, s’étend le long du feu, et de ses ongles noirs et crochus commence à se gratter et à s’étriller la peau avec des contorsions et des grimaces si plaisantes, que la princesse, malgré sa douleur, n’y peut tenir. Elle part tout à coup d’un éclat de rire, et, de l’effort qu’elle fait, l’arête lui vole hors de la bouche. Il la ramasse, court à la porte : « Sire, la voici, la voici. — Vous me rendez la vie, » s’écria le monarque transporté ; et il promit de lui donner en récompense des habits et des robes. Le vilain le remercia. Il ne demandait que la permission de s’en retourner, et prétendit avoir beaucoup à faire dans son ménage. En vain le roi lui proposa de devenir son ami et son médecin, il répondit toujours qu’il était pressé, qu’il n’y avait point de pain chez lui quand il était parti et qu’il lui fallait absolument porter du blé au moulin.

Mais, lorsqu’à un nouveau signal du prince, les deux sergents recommencèrent à jouer du bâton, lorsqu’il sentit les coups, il cria miséricorde et promit de rester non seulement un jour, mais toute sa vie si l’on voulait. On le conduisit alors dans une chambre voisine où, après lui avoir ôté ses haillons, après l’avoir tondu et rasé, on le revêtit d’une belle robe d’écarlate. Il ne s’occupait, pendant tout ce temps, que des moyens de s’échapper, et comptait que, ne pouvant toujours être gardé à vue, il en trouverait bientôt l’occasion.

Cependant la guérison qu’il venait d’opérer avait fait du bruit. À cette nouvelle, plus de quatre-vingts malades de la ville, dans l’espérance du même succès pour eux, étaient venus au château le consulter, et ils avaient prié le monarque de lui dire un mot en leur faveur. Le roi le fit appeler : « Maître, lui dit-il, je vous recommande ces gens-la, guérissez-les tout de suite, et que je les renvoie chez eux. — Sire, répondit le vilain, à moins que Dieu ne s’en charge avec moi, cela ne m’est pas possible, il y en a de trop. — Qu’on fasse venir les deux sergents, reprit le prince. » À l’approche des exécuteurs, le malheureux, tremblant de tous ses membres, demanda de nouveau pardon, et promit de guérir tout le monde, jusqu’à la dernière servante.

Il pria donc le roi de vouloir bien encore une fois sortir de la salle ainsi que tous ceux qui se portaient bien. Resté avec les seuls malades, il les arrangea tout autour de la cheminée, dans laquelle il fit faire un grand feu, et leur parla ainsi : « Mes amis, ce n’est pas une petite besogne que de rendre la santé à tant de monde et surtout aussi promptement que vous le désirez. Je ne sais qu’un moyen, c’est de choisir le plus malade d’entre vous, de le jeter dans le feu, et quand il sera consumé, de prendre ses cendres pour les faire avaler aux autres. Le remède est violent, j’en conviens, mais il est sûr, et je réponds après cela de votre guérison sur ma tête. » À ces mots, ils se regardèrent les uns les autres, comme pour examiner leur état respectif. Mais dans toute la bande il n’y avait personne étique ou enflé qui, pour la Normandie entière, eût voulu convenir alors que sa maladie était grave.

Le guérisseur s’adressant au premier du cercle : « Tu me parais pâle et faible, lui dit-il, je crois que c’est toi qui es le plus mal. — Moi, Messire, point du tout, répondit l’autre, je me sens tout à fait soulagé dans ce moment, et ne me suis jamais si bien porté. — Comment, coquin, tu te portes bien ! eh ! que fais-tu donc ici ? » Et mon homme aussitôt d’ouvrir la porte et de se sauver. Le roi était en dehors attendant l’événement, et prêt à faire bâtonner le vilain s’il fallait encore en venir là. Il voit sortir un malade : « Es-tu guéri ? lui dit-il. — Oui, Sire. » L’instant d’après, un second parait : « Et toi ? — Je le suis aussi. » Enfin, que vous dirai-je ? il n’y eut personne, jeune ou vieux, femme ou fille, qui voulût consentir à faire des cendres, et tous sortirent se prétendant guéris.

Le prince, enchanté, rentra dans la salle pour féliciter le médecin. Il ne pouvait assez admirer comment, en aussi peu de temps, il avait pu opérer tant de miracles. « Sire, répondit le vilain, je possède un charme d’une vertu sans pareille, et c’est avec cela que je guéris. » Le monarque le combla de présents ; il lui donna de l’argent et des chevaux, l’assura de son amitié, et lui permit de retourner auprès de sa femme, à condition cependant que quand on aurait besoin de son secours, il viendrait sans se faire bâtonner. Le manant prit ainsi congé du roi. Il n’eut plus besoin de labourer, ne battit plus sa femme, l’aima et en fut aimé ; mais, par le tour qu’elle lui joua, elle le rendit médecin malgré lui et sans le savoir.

Du Prud’homme qui retira de l’eau son compère

Un pêcheur était occupé à jeter ses filets en mer. Il voit quelqu’un tomber dans l’eau. Il vole à son secours, cherche à l’accrocher par ses habits avec sa perche et vient à bout de le retirer ; mais par malheur il lui crève un œil avec le croc. Le noyé était son compère qu’il reconnaît. Il l’emmène chez lui, le fait soigner et le garde jusqu’à ce qu’il soit guéri. Celui-ci n’est pas plus tôt sorti qu’il forme plainte centre le pêcheur pour l’avoir blessé. Le bailli leur assigne un jour auquel ils doivent comparaître. Chacun expose ses raisons, et les juges au moment de prononcer, se trouvent embarrassés, quand un fou qui était là élève la voix. « Messieurs, dit-il, la chose est aisée à décider. Cet homme se plaint qu’on l’a privé d’un œil. Eh bien ! faites-le jeter à l’eau au même endroit. S’il s’en retire, il est juste qu’il obtienne des dédommagements centre le pêcheur, mais s’il y reste, il faut l’y laisser et récompenser l’autre du service qu’il a rendu. » Ce jugement fut trouvé très équitable. Mais le noyé, qui eut peur qu’on ne l’exécutât, se retira bien vite et se désista de sa demande.

C’est temps perdu que d’obliger un ingrat, il ne vous en sait nul gré. Sauvez un larron de la potence, vous serez fort heureux si le lendemain il ne vous vole pas.

Griselidis

En Lombardie, sur les confins du Piémont, est une noble contrée qu’on nomme la terre de Saluces, dont les seigneurs ont porté de tout temps le titre de marquis. De tous ces marquis, le plus noble et le plus puissant fut celui qu’on appelait Gauthier. Il était beau, bien fait, avantagé de tous les dons de la nature ; mais il avait un défaut, c’était de ne vouloir, en aucune façon, entendre parler de mariage. Ses barons et ses vassaux en étaient affligés. Ils s’assemblèrent pour conférer entre eux à ce sujet ; et, d’après leur déliberation, quelques députés vinrent en leur nom lui tenir ce discours :

« Marquis, notre seul maître et souverain seigneur, l’amour que nous vous portons nous a inspire la hardiesse de venir vous parler, car tout ce qui est en vous nous plaît, et nous nous réputons heureux d’avoir un tel seigneur. Mais, cher sire, vous savez que les années passent en s’envolant et qu’elles ne reviennent jamais. Quoique vous soyez à la fleur de l’âge, la vieillesse, néanmoins, et la mort dont nul n’est exempt, s’approchent tous les jours. Vos vassaux, qui jamais ne refuseront de vous obéir, vous supplient donc d’agréer qu’ils cherchent pour vous une dame de haute naissance, belle et vertueuse, qui soit digne de devenir votre épouse. Accordez, Sire, cette grâce à vos fidèles sujets, afin que, si votre haute et noble personne éprouvait quelque infortune, dans leur malheur au moins ils ne restassent pas sans seigneur. »

À ce discours, Gauthier attendri répondit affectueusement : « Mes amis, il est vrai, je me plaisais à jouir de cette liberté qu’on goûte dans ma situation et qu’on perd dans le mariage, si j’en crois ceux qui l’ont éprouvé. Toutefois, mes amis, je vous promets de prendre une femme, et j’espère de la bonté de Dieu qu’il me la donnera telle que je pourrai avec elle vivre heureux. Mais je veux aussi auparavant que vous me promettiez une chose, c’est que celle que je choisirai, quelle qu’elle soit, fille de pauvre ou de riche, vous la respectiez et l’honoriez comme votre dame, et qu’il n’y ait aucun de vous dans la suite qui ose blâmer mon choix ou en murmurer. » Les barons et sujets promirent d’observer fidèlement ce que leur avait demandé le marquis leur seigneur. Ils le remercièrent d’avoir déféré à leur requête, et celui-ci prit avec eux jour pour ses noces, ce qui causa par tout le pays de Saluces une joie universelle.

Or, a peu de distance du château, il y avait un village qu’habitaient quelques laboureurs, et que traversait ordinairement le marquis, quand, par amusement, il allait chasser. Au nombre de ces habitants était un vieillard appelé Janicola, pauvre, accablé d’infirmités et qui ne pouvait marcher. Souvent dans une mal— heureuse chaumière repose la bénédiction du ciel. Ce bon vieillard en était la preuve, car il lui restait de son mariage une fille nommée Griselidis, parfaitement belle de corps, mais l’âme encore plus belle, qui soutenait doucement et soulageait sa vieillesse. Dans le jour, elle allait garder quelques brebis qu’il avait ; le soir, lorsqu’elle les avait ramenées à l’étable, elle lui apprêtait son maigre repas, le levait ou le couchait sur son pauvre lit ; enfin, tous les services et tous les soins qu’une fille doit à son père, la vertueuse Griselidis les rendait au sien.

Depuis longtemps le marquis de Saluces avait été informé par la renommée commune, de la vertu et de la conduite respectable de cette fille. Souvent, en allant à la chasse, il lui était arrivé de s’arrêter pour la regarder, et dans son cœur il avait déjà déterminé que, si jamais il lui fallait choisir une épouse, il ne prendrait que Griselidis.

Cependant le jour qu’il avait fixé pour ses noces arriva, et le palais se trouvait rempli de dames, de chevaliers, de bourgeois et de gens de tous états. Mais ils avaient beau se demander les uns aux autres ou était l’épouse de leur seigneur, aucun ne pouvait répondre. Lui alors, comme s’il eût voulu aller au-devant d’elle, sortit de son palais, et tout ce qu’il y avait de chevaliers et de dames le suivit en foule.

Il se rendit ainsi au village chez le pauvre homme Janicola, auquel il dit : « Janicola, je sais que tu m’as toujours aimé : j’en exige de toi une preuve aujourd’hui, c’est de m’accorder ta fille en mariage. »

Le pauvre homme, interdit à cette proposition, répondit humblement : « Sire, vous êtes mon maître et seigneur, et je dois vouloir ce que vous voulez. »

La jeune fille, pendant ce temps, était debout auprès de son vieux père, toute honteuse, car elle n’avait pas été accoutumée à recevoir un pareil hôte dans sa maison. Le marquis lui adressant la parole :

« Griselidis, dit-il, je veux vous prendre pour mon épouse ; votre père y consent, et je me flatte d’obtenir aussi votre aveu ; mais auparavant, répondez-moi à une demande que je vais vous faire devant lui. Je désire une femme qui me soit soumise en tout, qui ne veuille jamais que ce que je voudrai, et qui, quels que soient mes caprices ou mes ordres, soit toujours prête à les exécuter. Si vous devenez mienne, consentez-vous à observer ces conditions ? » Griselidis lui répondit : « Monseigneur, puisque telle est votre volonté, je ne ferai ni ne voudrai jamais que ce qu’il vous aura plu de me commander ; et si vous ordonnez ma mort, je vous promets de la souffrir sans me plaindre. Il suffit, dit le marquis. » En même temps il la prit par la main, et, sortant de la maison, il alla la présenter à ses barons et a son peuple : « Mes amis, voici ma femme, voici votre dame, que je vous prie d’aimer et d’honorer, si vous m’aimez moi-même. »

Après ces paroles, il la fit mener au palais, où les matrones la dépouillèrent de ses habits rustiques pour la parer de riches étoffes et de tous les ornements nuptiaux. Elle rougissait, elle était toute tremblante, et vous n’en serez pas surpris. Vous-même, si, après l’avoir vue, l’instant d’auparavant, dans son village, on vous l’eût montrée tout à coup avec la couronne en tête, je suis sûr que vous n’auriez pu vous défendre d’une sorte d’étonnement.

Le mariage et les noces furent célébrés le jour même. Le palais retentissait de toutes sortes d’instruments. De tous cotés on n’entendait que des cris de joie, et les sujets, ainsi que leur seigneur, paraissaient enchantés.

Jusque-la Griselidis s’était fait estimer par une conduite vertueuse. Dès ce moment, douce, affable, obligeante, elle se fit aimer encore plus qu’on ne l’estimait, et, soit parmi ceux qui l’avaient connue avant son élévation, soit parmi ceux qui ne la connurent qu’après, il n’y eut personne qui n’applaudit à sa fortune.

Quelques mois après, elle donna le jour à une fille qui promettait d’être aussi belle que sa mère. Quoique le père et les vassaux eussent plutôt désiré un fils, il y eut cependant par tout le pays de grandes réjouissances.

L’enfant fut nourrie au pays par sa mère ; mais, dès qu’elle fut sevrée, Gauthier, qui depuis longtemps s’occupait du projet d’éprouver son épouse, quoiqu’il l’aimât chaque jour davantage à cause des vertus qu’il découvrait en elle, entra dans sa chambre, en affectant l’air d’un homme troublé, et lui tint ce discours : "Griselidis, tu n’as pas oublié sans doute quelle fut ta première condition avant d’être élevée à celle de mon épouse. Pour moi, j’en avais presque perdu le souvenir, et ma tendre amitié dont tu as reçu tant de preuves t’en assurait. Mais depuis quelque temps, depuis que tu as un enfant surtout, mes barons murmurent. Ils se plaignent hautement d’être destinés à devenir un jour les vassaux de la petite-fille de Janicola ; et moi, dont 1’intérêt est de ménager leur amitié, je me vois forcé de leur faire ce sacrifice douloureux qui coûte tant à mon cœur. Je n’ai point voulu m’y résoudre cependant sans t’avoir prévenue, et je viens demander ton aveu et t’exhorter à cette patience que tu m’as promise avant d’être mon épouse. — Cher Sire, répondit humblement Griselidis, sans laisser paraitre sur son visage aucun signe de douleur, vous êtes mon seigneur et mon maitre ; ma fille et moi nous vous appartenons ; et quelque chose qu’il vous plaise ordonner de nous, jamais rien ne me fera oublier l’obéissance et la soumission que je vous ai vouées et que je vous dois."

Tant de modération et de douceur étonnèrent le marquis. Il se retira avec l’apparence d’une grande tristesse ; mais, au fond du cœur, plein d’amour et d’admiration pour sa femme. Quand il fut seul, il appela un vieux serviteur, attaché à lui depuis trente ans, auquel il expliqua son projet, et qu’il envoya ensuite chez la marquise. « Madame, dit le serviteur, daignez me pardonner la triste commission dont je suis chargé ; mais monseigneur demande votre fille. »

À ces mots, Griselidis, se rappelant le discours que lui avait tenu le marquis, crut que Gauthier envoyait prendre sa fille pour la faire mourir. Elle étouffa sa douleur néanmoins, retint ses larmes, et, sans faire la moindre plainte ni même pousser un soupir, elle alla prendre l’enfant dans son berceau, la regarda longtemps avec tendresse ; puis, lui ayant fait le signe de la croix sur le front, et la baisant pour la dernière fois, elle la livra au sergent.

Celui-ci vint raconter à son maître l’exemple de courage et de soumission dont il venait d’être témoin. Le marquis ne pouvait se lasser d’admirer la vertu de sa femme ; mais, lorsqu’il vit pleurer dans ses bras cette belle enfant, son cœur fut ému et peu s’en fallut qu’il ne renonçât à sa cruelle épreuve. Cependant il se remit et commanda au vieux serviteur d’aller à Bologne porter secrètement sa fille chez la comtesse d’Empêche, sa sœur, en la priant de la faire élever sous ses yeux, mais de façon que personne au monde, pas même le comte, son mari, ne pût avoir connaissance de ce mystère. Le sergent exécuta fidèlement sa commission. La comtesse se chargea de l’enfant, et la fit élever en secret, comme le lui recommandait son frère.

Depuis cette séparation, le marquis vécut avec sa femme comme auparavant. Souvent il lui arrivait d’observer son visage et de chercher à lire dans ses yeux, pour voir s’il y démêlerait quelque signe de ressentiment ou de douleur. Mais il eut beau examiner, elle lui témoigna toujours le même amour et le même respect. Jamais elle ne montra l’apparence de la tristesse, et ni devant lui ni même en son absence, ne prononça une seule fois le nom de sa fille.

Quatre années se passèrent ainsi au bout desquelles elle donna le jour à un enfant mâle qui acheva de combler le bonheur du père et la joie des sujets. Elle le nourrit de son lait comme l’autre. Mais, quand ce fils bien-aimé eût deux ans, le marquis voulut le faire servir à éprouver encore la patience de Griselidis, à laquelle il vint tenir à peu près les mêmes discours qu’il lui avait tenus autrefois au sujet de sa fille.

Oh ! quelle douleur mortelle dut ressentir en ce moment cette femme incomparable, quand, se rappelant qu’elle avait déjà perdu sa fille, elle vit qu’on allait faire encore mourir ce fils, son unique espérance et le seul enfant qu’elle croyait lui rester. Quelle est, je ne dis pas la mère tendre, mais l’étrangère compatissante et sensible qui, à une telle sentence, eût pu retenir ses larmes et ses cris ? Reines, princesses, marquises, femmes de tous états, écoutez la réponse de celle-ci à son seigneur et profitez de l’exemple.

« Cher Sire, dit-elle, je vous l’ai juré autrefois, et je vous le jure encore, de ne vouloir jamais que ce que vous voudrez. Quand, en entrant dans votre palais, je quittai mes pauvres habits, je me défis à la fois de ma propre volonté, pour ne plus connaître que la vôtre. S’il m’était possible de la deviner avant qu’elle s’explique, vous verriez vos moindres désirs prévenus et accomplis. Ordonnez de moi maintenant tout ce qu’il vous plaira. Si vous voulez que je meure, j’y consens, car la mort n’est rien auprès du malheur de vous déplaire. »

Gauthier était de plus en plus étonné. Un autre qui eût moins connu Griselidis eût pu croire que tant de fermeté d’âme n’était qu’insensibilité, mais lui qui, pendant qu’elle nourrissait ses enfants, avait été mille fois témoin des excès de sa tendresse pour eux, il ne pouvait attribuer son courage qu’a l’amour qu’elle lui portait. Il envoya, comme la première fois son sergent fidèle prendre l’enfant et le fit porter a Bologne, où il fut élevé avec sa petite sœur.

Après deux aussi terribles épreuves, Gauthier eût bien dû se croire sûr de sa femme et se dispenser de l’affliger davantage. Mais il est des cœurs soupçonneux que rien ne guérit, qui, lorsqu’une fois ils ont commencé ne peuvent plus s’arrêter, et pour lesquels la douleur des autres est un plaisir délicieux.

Non seulement la marquise paraissait avoir oublié son double malheur, mais, de jour en jour, Gauthier la trouvait plus soumise, plus caressante et plus tendre ; et néanmoins il se proposait de la tourmenter encore.

Sa fille avait douze ans, son fils en avait huit. Il voulut les faire revenir auprès de lui et pria la comtesse, sa sœur, de les lui ramener. En même temps il fit courir le bruit qu’il allait répudier sa femme pour en prendre une autre.

Bientôt cette barbarie nouvelle parvint aux oreilles de Griselidis. On lui dit qu’une jeune personne de haute naissance et belle comme une fée arrivait, pour être marquise de Saluces. Si elle fut consternée d’un pareil événement, je vous le laisse à penser ; cependant elle s’arma de courage et attendit que celui à qui elle devait obéir en voulut ordonner. Il la fit venir, et en présence de quelques-uns de ses barons, lui parla ainsi : "Griselidis, depuis plus de douze ans que nous habitons ensemble, je me suis plu à t’avoir pour compagne, parce que je regardais plus à ta vertu qu’à ta naissance ; mais il me faut un héritier, mes vassaux l’exigent ; et Rome permet que je prenne enfin une épouse digne de moi. Elle arrive dans quelques jours : ainsi prépare-toi à céder ta place ; emporte ton douaire et rappelle tout ton courage. Monseigneur, répondit Griselidis, je n’ignore point que la fille du pauvre Janicola n’était pas faite pour devenir votre épouse ; et, dans ce palais dont vous m’avez rendue la dame, je prends Dieu à témoin que tous les jours, en le remerciant de cet honneur, je m’en reconnaissais indigne. Je laisse sans regret, puisque telle est votre volonté, les lieux où j’ai demeuré avec tant de plaisir et je retourne mourir dans la cabane qui me vit naître, et où je pourrai rendre encore à mon père les soins que j’étais forcée, malgré moi, de laisser à un étranger. Quant au douaire dont vous me parlez, vous savez, Sire, qu’avec un cœur chaste, je ne pus vous apporter que pauvreté, respect et amour. Tous les habillements que j’ai vêtus jusqu’ici sont à vous : permettez que je les quitte et que je reprenne les miens que j’ai conservés. Voici l’anneau dont vous m’épousates. Je sortis pauvre de chez mon père, j’y rentrerai pauvre, et ne veux y apporter que l’honneur d’être la veuve irréprochable d’un tel époux."

Le marquis fut tellement ému de ce discours, qu’il ne put retenir ses larmes, et qu’il se vit obligé de sortir pour les cacher. Griselidis quitta ses beaux vêtements, ses joyaux, ses ornements de tête : elle reprit ses habits rustiques et se rendit à son village, accompagnée d’une foule de barons, de chevaliers et de dames qui fondaient en larmes et regrettaient tant de vertus. Elle seule ne pleurait point, mais elle marchait en silence, les yeux baissés.

On arriva ainsi chez son père, qui ne parut point étonné de l’événement. De tout temps ce mariage lui avait paru suspect, et il s’était toujours douté que tôt ou tard le marquis, quand il serait las de sa fille, la lui renverrait. Le vieillard l’embrassa tendrement et sans témoigner ni courroux ni douleur ; il remercia les dames et les chevaliers qui l’avaient accompagnée, et les exhorta à bien aimer leur seigneur et à le servir loyalement. Imaginez quel chagrin ressentait intérieurement le bon Janicola, quand il songeait que sa fille, après un si long temps de plaisirs et d’abondance, allait, le reste de sa vie, manquer de tout ; mais elle ne semblait point s’en apercevoir, et elle ranimait le courage de son père.

Cependant, le comte et la comtesse d’Empêche, suivis d’un grand nombre de chevaliers et de dames, allaient arriver avec les deux enfants : déjà ils n’étaient plus qu’à une journée de Saluces. Le marquis, pour consommer sa dernière épreuve, envoya chercher Griselidis, qui vint aussitôt à pied et dans ses habits de paysanne. « Fille de Janicola, lui dit-il, demain arrive ma nouvelle épouse, et, comme personne, dans mon palais, ne connaît aussi bien que toi ce qui peut me plaire et que je souhaite la bien recevoir, ainsi que mon frère, ma sœur et toute la chevalerie qui les accompagne, j’ai voulu te charger de ces soins, et particulièrement de ceux qui la regardent. — Sire, répondit-elle, je vous ai de telles obligations que, tant que Dieu me laissera des jours, je me ferai un devoir d’exécuter ce qui pourra vous faire plaisir. »

Elle alla aussitôt donner des ordres aux officiers et domestiques. Elle-même aida aux différents travaux, et prépara la chambre nuptiale et le lit destiné à celle dont l’arrivée prochaine l’avait fait chasser. Quand la jeune personne parut, loin de laisser échapper à sa présence, comme on devait s’y attendre, quelque signe d’émotion, loin de rougir des haillons sous lesquels elle se montrait à ses yeux, elle alla au-devant d’elle, la salua respectueusement, et la conduisit dans la chambre nuptiale. Par un instinct secret, dont elle ne devinait pas la raison, elle se plaisait dans la compagnie des deux enfants : elle ne pouvait se lasser de les regarder et louait sans cesse leur beauté.

L’heure du festin arrivée, lorsque tout le monde fut à table, le marquis la fit venir et lui montrant cette épouse prétendue, qui à son éclat naturel ajoutait encore une parure éblouissante, il lui demanda ce qu’elle en pensait. « Monseigneur, répondit-elle, vous ne pouviez la choisir plus belle et plus honnête ; et si Dieu exauce les prières que je ferai pour vous tous les jours, vous serez heureux avec elle. Mais de grâce, Sire, épargnez à celle-ci les douloureux aiguillons qu’a sentis l’autre. Plus jeune et plus délicatement élevée, son cœur n’aurait peut-être pas la force de les soutenir : elle en mourrait. »

À ces mots, des larmes s’échappèrent des yeux du marquis. Il ne put dissimuler davantage, et, admirant cette douceur inaltérable et cette vertu que rien n’avait pu lasser, il s’écria : « Griselidis, ma chère Griselidis, c’en est trop. J’ai fait, pour éprouver ton amour, plus que jamais homme sous le ciel n’a osé imaginer, et je n’ai trouvé en toi qu’obéissance, tendresse et fidélité. » Alors il s’approcha de Griselidis qui, modestement humiliée de ces louanges, avait baissé la tête. Il la serra dans ses bras, et, l’arrosant de ses larmes, il ajouta en présence de cette nombreuse assemblée : « Femme incomparable, oui, toi seule au monde es digne d’être mon épouse, et toi seule le seras à jamais. Tu m’as cru, ainsi que mes sujets, le bourreau de tes enfants. Ils n’étaient qu’éloignés de toi. Ma sœur, aux mains de qui je les avais confiés, vient de nous les ramener ; regarde, les voila. Et vous, ma fille, vous, mon fils, venez vous jeter aux genoux de votre incomparable mère. »

Griselidis ne put supporter tant de joie a la fois. Elle tomba sans connaissance, et, quand les secours qu’on lui prodigua lui eurent fait reprendre ses sens, elle prit les deux enfants qu’elle couvrit de ses baisers et de ses larmes, et les tint si longtemps serrés sur son cœur qu’on eut de la peine à les lui arracher. Tout le monde pleurait dans 1’assemblée. On n’entendait que des cris de joie et d’admiration, et cette fête, ce festin qu’avait préparés l’amour du marquis, devinrent pour sa femme un triomphe.

Gauthier fit venir au palais de Saluces le vieux Janicola, qu’il n’avait para négliger jusque-la que pour éprouver sa femme et qu’il honora le reste de sa vie. Les deux époux vécurent encore vingt ans entiers dans l’union et la concorde la plus parfaite. Ils marièrent leurs enfants dont ils virent les successeurs, et après eux leur fils hérita de la terre à la grande satisfaction de leurs sujets.

Du Convoiteux et de l’Envieux

Messieurs, je vous ai jusqu’ici assez conté de mensonges. Je vais enfin vous dire une aventure vraie, car le conteur qui ne sait que des fables ne mérite point de paraître à la cour des grands. S’il entend son métier, il doit entremêler habilement ses historiettes, et entre deux vertes avoir soin d’en faire passer une mûre. Telle est la mienne que je vous garantis vraie.

Il y a un peu plus de cent ans que vivaient deux compagnons, gens assez pervers. L’un était un convoiteux dont rien ne pouvait rassasier les désirs, et l’autre un envieux que désespérait le bien d’autrui. C’est un homme bien haïssable que l’envieux, puisqu’il déteste tout le monde ; mais l’autre est encore pire, je crois, car c’est la convoitise et la rage d’avoir qui fait prêter à usure, qui pousse à inventer des mesures fausses, et qui rend injuste et fripon.

Nos deux gens donc, un jour d’été qu’ils faisaient route ensemble, rencontrèrent dans une plaine saint Martin. Le saint, au premier coup d’œil, connut leurs inclinations vicieuses et la perversité de leur cœur. Néanmoins il marcha quelque temps de compagnie sans se faire connaître. Mais, arrivé à un endroit ou le chemin se partageait en deux, il leur annonça qu’il allait les quitter ; puis, se nommant a eux, il ajouta pour les éprouver : « Je veux que vous puissiez vous féliciter de m’avoir rencontré. Que l’un de vous me demande un don, je promets de le lui accorder à l’instant ; mais ce sera à condition que celui qui n’aura rien demandé obtiendra le double. »

Le convoiteux, malgre toute l’envie qu’il avait de faire un souhait magnifique, se promit bien cependant de se taire, afin d’avoir encore deux fois davantage. Il excitait son camarade à parler. « Allons, bel ami, demandez hardiment, puisque vous êtes sûr d’obtenir : il ne tient qu’a vous d’être riche pour la vie ; voyons si vous saurez souhaiter. » L’autre, qui serait mort de douleur si celui-ci eût eu quelque chose de plus que lui, n’avait garde vraiment de déférer à cette instance. Tous deux restèrent ainsi longtemps sans vouloir se décider. Mais le premier, que dévorait la soif d’avoir, ayant menacé son compagnon de le battre s’il ne parlait pas : « Eh bien ! oui, je vais demander, répondit l’envieux en colère, et loin d’y gagner, tu t’en repentiras. »

Alors il demanda au bienheureux de perdre un œil, afin que son camarade perdît les deux. Sa prière fut exaucée à l’instant même, et tout le parti qu’ils tirèrent de la bonne volonté du saint, ce fut d’être l’un borgne et l’autre aveugle.

C’est une justice que le mal qui arrive aux méchants ; et si quelqu’un était tente de plaindre ceux-ci, je prie saint Martin de leur en envoyer autant.

Les deux Chevaux.

Près d’Amiens, au village de Longueau, etait un vilain qui avait acheté, selon ses minces facultés, un petit roussin pour faire sa moisson. Pendant tout le temps qu’elle dura, il le fit travailler beaucoup, le nourrit fort mal, et quand les travaux furent finis et qu’il n’en eut plus besoin, il résolut de s’en défaire. Un samedi donc, après l’avoir bien étrillé, bien lavé, bien bouchonné, il lui mit un licou de chanvre, et, sans selle ni bride, le conduisit ainsi au château d’Amiens. Assurément il n’était pas besoin de mors pour le tenir : tout ce que pouvait faire le pauvre animal, c’était de marcher ; si vous l’aviez vu, il vous eût fait pitié, tant il avait le poil terne et tant ses côtes saillaient.

À mi-chemin, se trouvait le prieuré de Saint-Acheul. Un des moines étant venu par hasard à la porte quand le vilain passa, il lui demanda si son cheval était à vendre, et dit qu’ils en avaient un au couvent dont ils voulaient se défaire et qu’on pourrait troquer contre le sien. Le manant accepta la proposition. On le conduisit à l’écurie, où on lui montra une grande et vieille haquenée au dos ensellé, au cou de grue, haute du derrière, basse devant, et si maigre, qu’on ne pouvait la regarder sans rire.

Ce fut là aussi toute la réponse que fit le vilain. Le moine prétendit qu’il avait tort de mépriser sa bête ; qu’elle était en mauvais état à la vérité parce qu’elle avait fatigué beaucoup, mais qu’il ne lui fallait qu’un peu de repos pour se refaire, et que tous les jours on en voyait vendre au marche pour cent sous qui ne la valaient pas de moitié. « Oui, elle est bonne à écorcher, reprit le villageois, et c’est sa peau apparemment que vous voulez me vendre. Mais, Sire, voulez-vous voir une bête impayable ? regardez mon bidet. Voila qui est bien troussé et qui a bonne mine : ça laboure, ça herse, ça sert de limonier, ça va sous l’homme comme une hirondelle, c’est bon à tout. »

Enfin, le manant vanta si fort son cheval et déprisa tant celui du moine, que le religieux piqué, pour venger l’honneur du sien et en prouver la force, proposa de les attacher tous deux par la queue et de voir qui pourrait emporter l’autre. « Nous les placerons au beau milieu de la cour, dit-il. Si le vôtre entraîne le mien hors du couvent, ils sont à vous tous deux, mais s’il est entraîné dans l’écurie, vous le perdrez. » On lia fortement les deux queues ensemble. Les deux maquignons s’armèrent aussitôt d’une houssine, et chacun commença de son côté à tirer sa haridelle par le licou pour la faire avancer.

L’une ne valait guèere mieux que l’autre, tous leurs efforts n’aboutirent qu’à serrer les nœuds sans gagner un pouce de terrain. Le moine frappait et tirait tellement la sienne qu’il était tout en sueur. Mais le vilain plus habile, quand il vit que son roussin ne se trouvait pas le plus fort, s’avisa d’une ruse qui lui réussit, ce fut de le laisser reculer pour épuiser la vigueur de l’autre.

En effet, la haquenée ne l’eut pas entrainé dix pas, que hors d’haleine et battant des flancs elle s’arrêta tout court. Le manant alors ranima son cheval de la voix. « Allons, mon petit gris, du cœur, mon roi, hue ! hue ! hue ! » Le bidet, à l’instant, rassemble son peu de forces, il se cramponne contre le pavé, et du premier coup de reins enlève la jument qui, malgré tous les coups du moine, se laisse emporter sans résistance, comme une charogne qu’on traîne a la voirie.

Déjà le roussin avait la tête hors du couvent, et le moine se voyait au moment de perdre. Mais celui-ci tout à coup tirant son couteau coupe la queue du roussin. Les deux chevaux, libres ainsi, s’élancent chacun de leur côté et il ferme la porte : en vain le manant l’appelle et frappe à tout enfoncer, personne ne lui répond. Dans sa colère il se rendit à la cour de l’évêque pour se plaindre et demander justice, mais le procès traîna en longueur, il ne fut pas jugé et je vous laisse à décider comment il devait l’être.

Les Jambes de bois

Mes amis, je vous souhaite à ce renouvellement d’année toute sorte de bonheur ; et par les talents astrologiques que l’on me connaît, je vous prédis que si vos vignes cet automne rapportent beaucoup, vous aurez beaucoup de vin à vendre. Je vais, maintenant, pour vos étrennes, vous conter une aventure qui m’advint dernièrement.

Je me promenais le long d’un bois, quand je vis venir à moi un vilain (que Dieu vous préserve de pareille rencontre); mais il avait deux jambes de bois, et je désire pour vous tous le même bonheur. Ceci vous étonne. Un moment d’attention, s’il vous plaît, et vous penserez comme moi quand vous m’aurez entendu.

J’accostai le manant pour causer. Dans la conversation, je lui parlai de son malheur et voulus savoir depuis quand et comment il lui était arrivé. « Malheur ! s’écria-t-il ; sachez, Sire, que je ne le regarde point comme tel, il s’en faut de beaucoup, et je vous prie même, au contraire, de m’en faire compliment. » Cette façon de penser m’ayant beaucoup étonné, je le fis expliquer ; il parla ainsi : « Depuis que je n’ai plus de jambes, je n’ai plus besoin de bas ni de souliers, et d’abord voilà une épargne et par conséquent un grand avantage ; mais ce n’est pas le seul. Quand je marchais, j’avais toujours à craindre de me heurter centre une pierre, de m’enfoncer une épine dans le pied, de me blesser enfin et d’être obligé de garder le lit sans pouvoir travailler. Maintenant, pierres et cailloux, boue et neige, tout m’est égal. Le chemin serait pave d’épines que j’y marcherais sans la plus petite inquiétude. Si je trouve un serpent, je peux l’écraser ; si un chien veut me mordre, il ne tient qu’à moi de l’assommer ; si ma femme est méchante, j’ai de quoi la battre ; enfin, me donne-t-on des noix ? mon pied les casse ; suis-je auprès du feu ? mon pied l’attise ; et après sept ou huit ans, quand mes jambes m’ont rendu tous ces services, je suis encore maitre de m’en chauffer. » Or, maintenant, mes amis, je vous demande si tant d’avantages ne méritent pas quelque considération, et si vous n’agiriez pas prudemment peut-être de vous faire couper les deux jambes pour avoir le même bonheur que le vilain.

La Mule sans frein

Le roi Artus de Bretagne tenait cour plénière dans sa ville royale de Carduel, aux fêtes de la Pentecôte. Auprès de lui étaient accourus tout ce que son royaume renfermait de nobles dames, de hauts barons et de chevaliers. Ce n’étaient que tournois et festins, et grande liesse dans la cite entière.

Le second jour de l’assemblée, au moment où le roi et ses convives quittaient la table, on aperçut de loin dans la prairie une femme qui paraissait venir vers le château et qui était montée sur une mule sans licol et sans frein. Cette vue piqua la curiosité. Le roi, la reine, tout le monde se mit aux fenêtres, chacun cherchait à deviner qui était cette voyageuse solitaire et ce qu’elle voulait. Ouand elle fut près des murs du manoir on vit qu’elle était jeune et jolie. Tous les chevaliers et tous les pages volèrent au-devant d’elle et s’empressèrent de l’aider à descendre de sa mule. On vit alors que son beau visage était mouillé de larmes et qu’elle donnait tous les signes de la plus vive douleur.

On la conduisit devant le grand Artus. Elle lui fit une profonde révérence, essuya ses yeux, et s’excusa de venir l’importuner et lui demander secours : « Quel est votre ennui, belle demoiselle ? dit Artus. S’il est de ceux que l’on peut soulager, nous sommes, mes chevaliers et moi, à votre merci ! — Voyez, dit-elle, en montrant sa mule, on a enlevé le frein de ma monture ; je pleure depuis ce jour et je pleurerai jusqu’à ce qu’il me soit rapporté. Il n’y a que le plus brave des chevaliers qui puisse le reconquérir et me le rendre : où chercher ce trésor ailleurs qu’à votre cour, grand roi ? » Elle pria donc Artus de permettre à quelques-uns des braves qui l’entouraient de s’intéresser à son malheur. « Celui, ajouta-t-elle, qui consentira à devenir mon champion sera conduit fièrement par ma mule au lieu du combat, et pour prix de son courage, je m’engage publiquement à devenir sa dame. »

Il n’en fallait pas plus pour tenter la bravoure des chevaliers d’Artus. Tous allaient s’offrir et briguer l’honneur du choix de la belle. Mais voici que le sénéchal, maitre Queux, saisit le premier la parole. C’était le frère de lait d’Artus, et son gonfalonier. Il n’était, le pauvre sire, ni beau ni brave, et la dame eût préféré un champion plus jeune et plus séduisant. Mais il fallut bien accepter son bras. Il jura donc de rapporter le frein, fût-il au bout du monde. Mais, avant de partir, il exigeait de la demoiselle qu’elle lui laissât prendre un baiser à compte et déjà il approchait sa face barbue du visage vermeil de l’inconnue. Mais celle-ci le repoussa et refusa absolument toute récompense avant qu’il fût de retour. Queux prit donc les armes en maugréant et partit, se laissant conduire par la mule, ainsi qu’on le lui avait recommandé.

La mule toujours trottant le conduisit dans une grande forêt. À peine y furent-ils entrés que de tous les halliers et de toutes les futaies s’élancèrent des troupeaux de lions, de tigres et de léopards. Ils poussaient des rugissements affreux et avaient bien l’air de vouloir dévorer maître Queux. Le pauvre homme eut bien regret de sa fanfaronnade et, dans ce moment, il eut pour jamais renoncé à tous les baisers du monde. Qu’il eût voulu être auprès d’Artus, dans la grande salle du château de Carduel ! Mais dès que les bêtes féroces eurent reconnu la mule, elles se prosterèrent toutes pour lui lécher les pieds et rentrèrent dans leur tanière. Quel soupir de soulagement poussa maître Queux !

Au sortir de la forêt, se présenta une vallée si obscure, si profonde et si noire que le plus vaillant chevalier n’eût osé y entrer sans frémir. La mule s’y engagea sans s’inquiéter de son cavalier qui tremblait comme la feuille. Et ce n’était pas sans motif. De toutes les fentes du roc s’échappaient des scorpions, des dragons et des serpents qui sifflaient en vomissant des flammes. Ces flammes jetaient seules quelque lueur dans les profondeurs de la vallée. Tout autour du pauvre sénéchal, les vents déchaînés mugissaient, des torrents grondaient comme le tonnerre, des montagnes s’écroulaient avec un fracas horrible. Aussi, quoique l’air fut plus glacial qu’en Islande, la sueur ruisselait sur tout le corps de maître Queux. Il franchit pourtant la vallée, grâce à sa monture, et commençait à respirer. Mais voici que devant eux, à la limite d’une grande plaine déserte, se présente une rivière large et profonde, ou l’on ne voyait ni pont ni bateau. Au-dessus des eaux noires, entre deux rochers escarpés qui bordaient les deux rives opposées, s’allongeait le tronc arrondi d’un grand sapin. Queux ne put se décider à s’aventurer sur ce pont. Il renonça donc à l’aventure et revint sur ses pas l’oreille basse. Hélas ! il fallait repasser par la vallée et la forêt. Les serpents et les lions semblaient se moquer de lui, ce qui ne les empêchait pas de s’élancer sur lui avec une espèce de joie, et ils l’auraient dévoré mille fois, s’ils avaient pu le jeter à terre sans toucher à la mule.

Dès qu’il approcha du château, les guetteurs qui veillaient au haut des tours le signalèrent au roi Artus. Et chacun de se mettre aux fenêtres pour assister à son entrée. Les chevaliers s’assemblèrent comme pour le recevoir avec honneur. Artus lui-même vint lui proposer de le conduire au baiser promis. Quels éclats de rire retentirent autour du pauvre Queux quand il dut avouer qu’il rentrait les mains vides ! Dames et demoiselles, barons, écuyers et pages, chacun le plaisanta, et le malheureux sénéchal, ne sachant plus quoi ni à qui répondre, et n’osant lever les yeux, disparut et s’alla cacher.

La demoiselle était plus affligée que lui encore. Déchue de son espoir, elle pleurait amèrement. Le brave Gauvain, le meilleur des chevaliers d’Artus, fut touché de son chagrin. Il s’approcha, lui offrit hardiment son épée et promit de tarir ses larmes ; mais comme messire Queux, il voulut d’avance un baiser.

Les dangers à courir étaient connus, les malheurs de la belle augmentés. Gauvain avait, d’ailleurs, autre figure que son devancier. Et comment refuser un chevalier si preux, dont la valeur, tant de fois éprouvée, inspirait la confiance ? Le baiser fut donc accordé et Gauvain partit à son tour sur la mule.

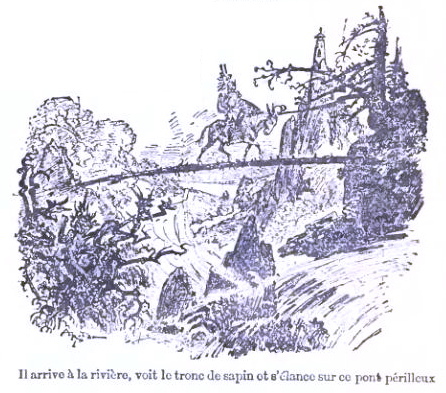

Les mêmes dangers se représentèrent ; il n’en fit que rire. Les lions et les serpents fondirent sur lui ; il tira son épée et allait les combattre. Les monstres, s’inclinant devant la mule, se retirèrent tranquillement et Gauvain remit son épée au fourreau. Enfin il arrive à la rivière, voit le tronc de sapin, se recommande à Dieu et s’élance sur ce pont périlleux. Il était si étroit, qu’à peine la mule pouvait-elle y poser les pieds à moitié, si lisse et si bombé, qu’on aurait juré qu’elle glisserait à chaque pas. Tout autour du héros les vagues écumantes s’élevaient en grondant et s’élançaient sur lui pour le renverser et l’engloutir ; mais il fut inébranlable et aborda heureusement au rivage.

Là se présenta un château fortifié, garni en dehors d’un rang de quatre cents pieux en forme de palissade, dont chacun portait une tête sanglante, à l’exception d’un seul dont la pointe encore nue semblait attendre ce terrible ornement. La forteresse, entourée de fossés profonds, remplis par un torrent impétueux, tournait sur elle-même comme une meule sur son pivot ou comme le sabot qu’un enfant fait pirouetter sur sa courroie. Aucun pont ne traversait le fossé et Gauvain, qui ne voyait aucun moyen d’arriver jusqu’à la muraille, se demandait comment il pouvait exercer sa valeur en ce lieu. Il attendit néanmoins, espérant que la forteresse peut-être, dans une de ces révolutions, lui offrirait quelque porte d’entrée, et déterminé en tous cas à périr sur la place plutôt que de retourner honteusement. Une porte s’ouvrit en effet ; il piqua sa mule qui d’un bond franchit le fossé, et le voici dans le château.